公開日:2025年9月3日 最終更新日:2025年9月16日

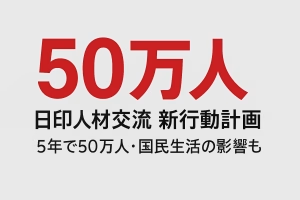

日本とインドの間で「今後50万人規模の人材交流を推進する」という合意が進んでいる。対象分野はIT・製造・介護など幅広く、日本の少子高齢化による労働力不足と、インドの若年層人口の豊富さを結びつける試みだ。外務省やインド政府の発表によれば、2025年内に実務協議を本格化させる予定であり、制度設計と受け入れ環境整備が焦点となる。(外務省|日印首脳会談声明 2025/08、読売新聞オンライン 2025/08/27)

新人記者ナルカ

新人記者ナルカ

日印首脳会談:人材交流行動計画の柱

2025年8月の日印首脳会談では、今後5年間で50万人規模の人材交流を拡大し、そのうち5万人の高度専門人材をインドから日本へ受け入れる方針が示されました。合意された行動計画の柱は次の通りです。

- スキル人材・潜在的人材の誘致(特にITや先端産業)

- 研究・イノベーション・商業化での協業

- 日本語教育や文化・教育交流の強化

- 経済的補完関係を活用し、相互の人材ニーズに応える

- 企業と学生との接点を強化し、将来のネットワークを形成

内部リンク:参政党・神谷代表、移民10%容認発言から5%へ修正 支持者反発

最新情報

また、外務省の「日印人材交流イニシアティブ」の公式発表によれば、今後5年間で日印双方を含めて50万人以上の人材交流を目指す計画が示されています。

一方で、厚生労働省の最新統計では、日本国内の外国人労働者数は令和6年10月末時点で約 230万2,587人 に達しており、過去最多を更新しています。

このことから、50万人という目標は、現在の外国人就労人口の 約2割増 に相当する規模であることがわかります。受け入れ体制をいかに整備するかが政策上の大きな鍵となります。

現状データと規模感

法務省の統計によると、2024年末時点で日本に在留するインド人は約5万人で、外国人全体の1.5%にあたります(e-Stat|在留外国人統計 2024)。

また、留学生は約3,000人(JASSO 留学生統計 2024)。

これに対し「50万人交流」は現状の10倍規模。特にITや製造分野での就労が想定され、短期間に大幅な増加が見込まれます。

関連記事:日本、バングラデシュ人材を5年で10万人受け入れ 制度と社会的影響を検証

地域・生活への影響

交流拡大の影響は多方面に及びます。

・事業者:IT・製造分野で即戦力確保が期待される

・自治体:教育・医療・住宅インフラ負担が増大する可能性

・国民生活:食習慣・宗教儀礼・生活習慣の違いによる摩擦のリスク

すでに神奈川県川崎市(タウンニュース2021年、パーティーアニマルズ,2025年)や愛知県豊田市ではインド人コミュニティが形成されており、学校給食でのベジタリアン対応や宗教施設の設置が地域課題として浮上しています。

国際比較と外交戦略

米国やカナダでは、インド人労働者や留学生が移民政策の中核を担っています。特にIT分野ではシリコンバレーにインド系人材が集中し、産業競争力の源泉となりました。

日本にとっても、インドは経済連携協定(EPA)や安全保障協力の重要なパートナー。人材交流は外交戦略の柱と位置づけられています。

賛否と中立の三点整理

賛成

ロイターは首脳会談で「熟練労働者の交流拡大にも合意」と報じており、経済界にとって歓迎される動きと受け止められています(“They also agreed to widen skilled worker exchanges.” Reuters 2025/08/29)。

反対

南日本新聞は、林芳正官房長官が「移民政策には当たらない」と発言した一方で、SNS上では「人材交流が実質移民のようになる」との懸念があると報じており、制度の誤解や混乱の可能性が指摘されています(南日本新聞デジタル 2025/08/29)。

中立

毎日新聞は、首脳会談後「双方が5年間で50万人以上の人材交流を目指す」と報じており、国の政策動向の概要を冷静に伝えています(毎日新聞 2025/08/29)。

総括:現状と将来リスクをどう捉えるか

FAQ:よくある疑問

Q:この「50万人交流」は移民政策と同じなのですか?

A:いいえ。外務省は「就労・留学・観光を含む幅広い人材交流」と説明しており、移民制度とは区別されています。ただし、就労や留学の増加は地域社会に定住につながるケースもあり、移民的な側面と誤解されやすいため注意が必要です。

Q:地域社会への負担にはどのようなものがありますか?

A:住宅や教育、医療といった生活インフラへの負担が増す可能性があります。例えば川崎市や豊田市では、学校給食での宗教・ベジタリアン対応や宗教施設の整備が課題となっています。同様の調整が他地域でも求められるでしょう。

Q:50万人という数字はどのくらいの規模なのですか?

A:厚労省の最新統計では、日本の外国人労働者数は約230万人です。50万人という規模はその約2割に相当し、受け入れ体制整備なしには地域に大きな影響を及ぼす可能性があります。

まとめと今後の課題

日本とインドの50万人交流計画は、労働力不足解消と外交戦略を同時に進める野心的な取り組みです。短期的には産業界にメリットをもたらしますが、教育・医療・住宅など地域社会への負担が課題となります。国益を守るには、透明性ある制度設計と生活支援体制の整備が欠かせません。

コメント