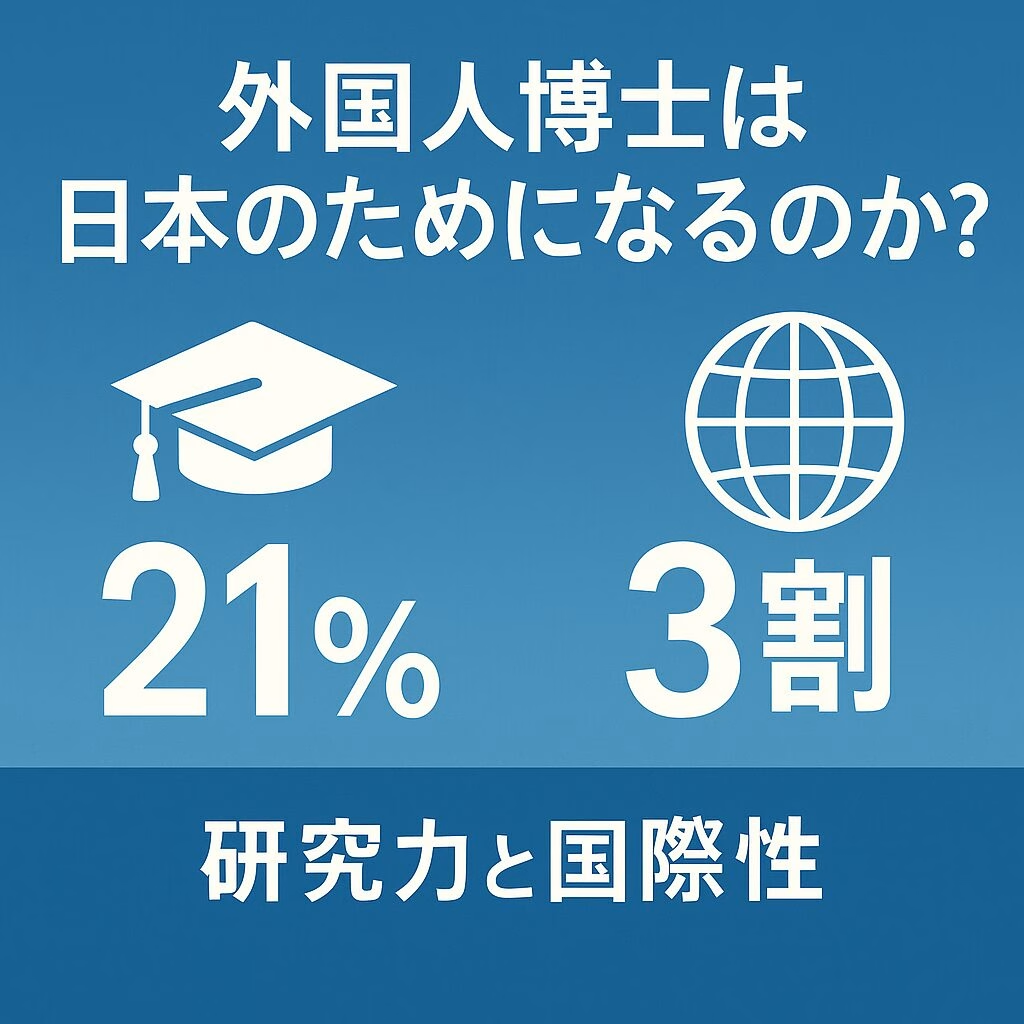

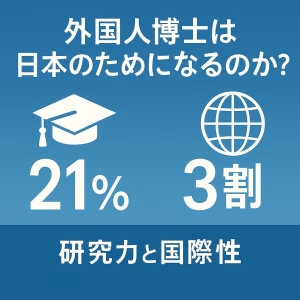

外国人博士は日本のためになっているのか?

博士課程の外国人留学生は、日本の研究室や大学において一定の役割を果たしている。しかし、文部科学省が生活費支援を「日本人優先」に転換しようとしている今、その存在意義と国益への寄与が改めて問われている。

現状と統計データ

文科省統計(2023年度)によれば、日本の博士課程在籍者は約6.9万人。このうち外国人留学生は約1.5万人で全体の21%を占める。理工系の大学院では4割を超える研究室もあり、研究活動の維持や国際共同研究に大きく寄与している。

一方、日本人学生の博士進学率はOECD平均(約2.5%)の半分以下で、1%程度にとどまっている(OECD Education at a Glance 2023)。

文部科学省 統計 2023

OECD Education at a Glance 2023

プラスの側面

・研究室の国際化:英語論文や学会発表を通じ、日本の研究成果の国際発信を強化。

・人材不足の補完:特に理工系・医療系で日本人進学者が減る中、研究を継続するために不可欠。

・国際ネットワーク:母国や欧米に帰国後も、日本の大学や企業との共同研究を続けるケースが多い。

課題と懸念

・定着率の低さ:JASSO調査(2022年)によると、博士号取得後に日本に残って就職する割合は約3割にとどまる。残りは母国帰国や欧米流出が多い。

・費用対効果の疑問:奨学金や生活支援が税金で賄われても、日本国内に直接的な貢献が少ない事例が多い。

・文化・言語の壁:産業界への移行が進まず、博士人材の能力を十分に活かし切れていない。

国際比較から見える課題

米国ではH-1Bビザ制度により、博士課程修了者が企業に就職する道が広く開かれている。ドイツやフランスでも博士取得者に長期滞在許可を与え、定着を促している。一方、日本では博士修了者が産業界で活躍する制度的受け皿が不足しており、結果的に人材流出を招いている。

SNSでの議論

X(旧Twitter)では賛否が分かれている。

・賛成派:「国際競争に勝つため博士課程留学生は必要不可欠」

・反対派:「国費で養っても結局残らないなら意味がない」

・中立派:「支援するなら卒業後に日本に残って働く条件を付けるべき」

特に若手研究者や留学生団体からは「日本の博士課程は支援削減で魅力を失いかねない」との懸念が投稿されている。

論点整理と国益の視点

外国人博士課程留学生は「短期的には研究室を支える不可欠な存在」であり、日本の学術活動や国際的プレゼンスを補強している。一方で「長期的な国内定着率の低さ」が課題となっており、費用対効果への疑問が国民からも指摘される。

今後の制度設計では、生活費支援や奨学金を単なる給付にとどめず、修了後の国内就職や研究機関での勤務を条件とする「支援と定着のセット」が国益に資する政策となり得る。

日本が研究力と国際性を両立させるためには、単なる支援縮小ではなく「人材をどう生かすか」という長期戦略が不可欠である。

コメント