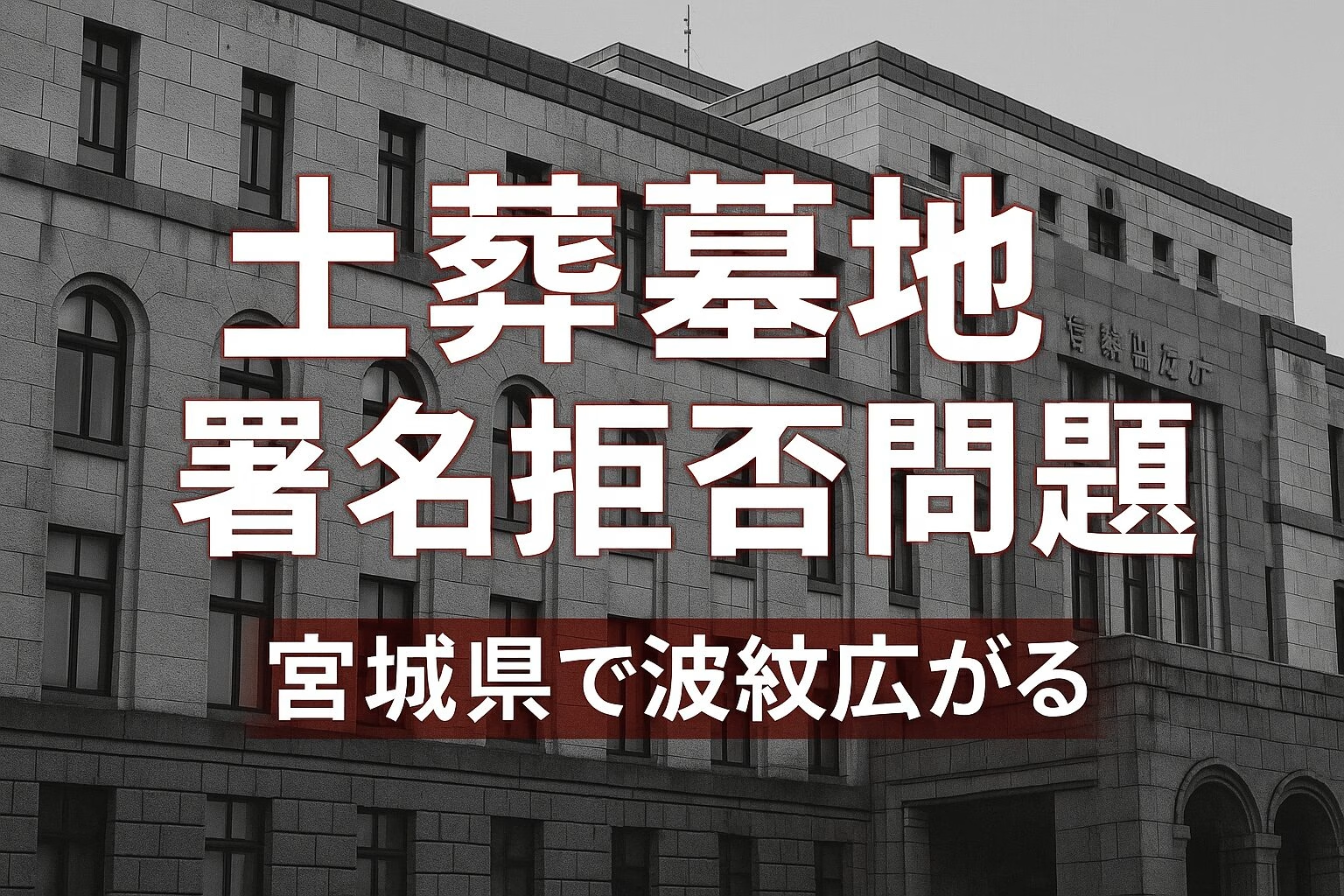

宮城県が検討を進める「イスラム教徒向け土葬墓地」をめぐり、県庁が市民団体から提出されようとした反対署名を受け取らなかったと団体側が主張し、波紋を呼んでいます。県は公式に認めていないため事実関係には不透明さが残るものの、住民の不安、宗教的要請、行政判断が交錯する象徴的な事例です。本稿では一次資料や報道をもとに、背景・経緯・住民の声・制度的論点を整理します。

新人記者ナルカ

新人記者ナルカ

背景:なぜ土葬が問題になるのか

日本では火葬が一般的で、2022年時点で全国の火葬率は99.9%に達しています(厚生労働省統計 2022)。一方、イスラム教徒にとっては信仰上の理由から土葬が不可欠とされ、国内における埋葬先の不足が課題となっています。

宮城県内でも在留外国人が増加し、信仰上の要望に対応する必要性が指摘されています。村井嘉浩知事は2024年12月23日の定例会見で「土葬墓地の適地を調査中」と述べ、県外の事例視察も進めていると説明しました(宮城県・知事会見資料 2024)。

発端と経過

2025年夏以降、県が土葬墓地設置の検討を表明したことを受け、県内外の住民による反対署名活動が展開されました。署名数は1万7千筆以上と報じられていますが、県が公式に確認した数字ではありません。

署名活動を主導する市民団体

この署名活動は、2025年1月6日から市民活動家の穂積茂行氏(X)によって主導されています。穂積氏は署名プラットフォーム voice.charity を通じて賛同を呼びかけ、これまでに1万7千筆以上の署名が集まったと発信しています。

また、穂積氏は自身のSNSやnoteを通じて署名活動の経過を公開しており、投稿内容(文章・画像・動画・音声)の無断転載を禁止すると注意書きを明記しています。

「受取拒否」との主張

9月11日、穂積氏はX(旧Twitter)上で「9月19日(金)14時に予定されていた署名提出・意見交換について、県庁担当者から『議会開始と電話対応が多忙なため受け取れない』と一方的に伝えられた」と投稿しました。団体側は「リスケ提案もなく、事実上の受取拒否だ」と受け止めています(X投稿 2025年9月11日)。

ただし、県庁としての公式なリリースや文書は現時点で確認されておらず、事実関係の全容は今後の説明を待つ必要があります。

住民とコミュニティの声

反対する住民からは「農産物への風評被害が心配」「地下水や衛生面での不安がある」といった声が聞かれます。特に農業地域では「土葬墓地が近隣にできれば販売に影響する」との懸念が根強いと報じられています(朝日新聞 2025)。

一方、県内のイスラム教徒コミュニティからは「遺体を遠くの土葬墓地まで搬送する負担が大きい」「信教の自由を尊重してほしい」という要望が寄せられています(KHB東日本放送 2025)。

行政の立場と知事の説明

村井知事は「土葬墓地の整備は決定していない。市町村の協力が前提であり、お墓ありきではない」と強調しています(KHB東日本放送 2025)。県議会でも「実現可能性を検討する段階」と答弁しており、現時点では方向性が固まっていないことを示しています。

また、県外の既存の土葬墓地を視察する動きもあり、他地域の事例を参考にして結論を探る方針です。署名の受理を巡る対応については、県の公式見解が示されるかどうかが今後の焦点となります。

制度と法律の観点

日本では墓地法により土葬そのものは禁止されていません。ただし、墓地設置には都市計画や環境衛生上の制限があり、自治体条例によって厳しく規制されています。土葬墓地の新設例は全国で十数カ所にとどまります。

さらに憲法第20条は信教の自由を保障しており、国際人権規約でも宗教的権利の尊重が義務づけられています。このため行政は「信教の自由」と「地域住民の安心」の調整を迫られています。

課題とリスク

今回の事例では以下の課題が浮き彫りになっています。

・署名受理を巡る行政手続きの透明性

・風評被害や衛生リスクに関する科学的検証の不足

・住民合意形成の不十分さ

・外国人住民の宗教的権利への対応

・知事選を控えた政治的思惑との関係

賛否・中立の整理

賛成意見

・外国人の信教の自由を守るべき

・国際社会との関係や多文化共生の推進につながる

・遺族の経済的・心理的負担を軽減できる

反対意見

・衛生や環境への不安が解消されていない

・農業・観光業への風評被害が懸念される

・地域文化との摩擦が強い

中立・調整的立場

・科学的調査と透明性ある説明を前提に議論すべき

・県民意見を丁寧に反映させ、制度設計を進める必要がある

・他自治体の土葬事例を比較し、現実的対応策を検討する

まとめ/今後の見通し

宮城県の土葬墓地検討をめぐる問題は、単なる賛否を超え「行政の透明性」「住民感情」「宗教的権利」をどう調和させるかが焦点です。署名受理を巡る経緯は現時点で不透明ですが、県の対応次第で県政への信頼が左右される可能性があります。

同様の課題は他県でも起こり得るため、宮城県の判断は全国的なモデルケースになり得ます。冷静な議論と事実に基づく情報共有が不可欠です。

なお、署名活動の代表である穂積茂行氏は、自身の投稿についてスクリーンショット・画像・映像・音声等の無断転載を禁止すると注意書きを明記しています。本記事では無断転載を避け、出典リンクのみを参照しています。

コメント