公開日:2025年9月1日 最終更新日:2025年9月10日

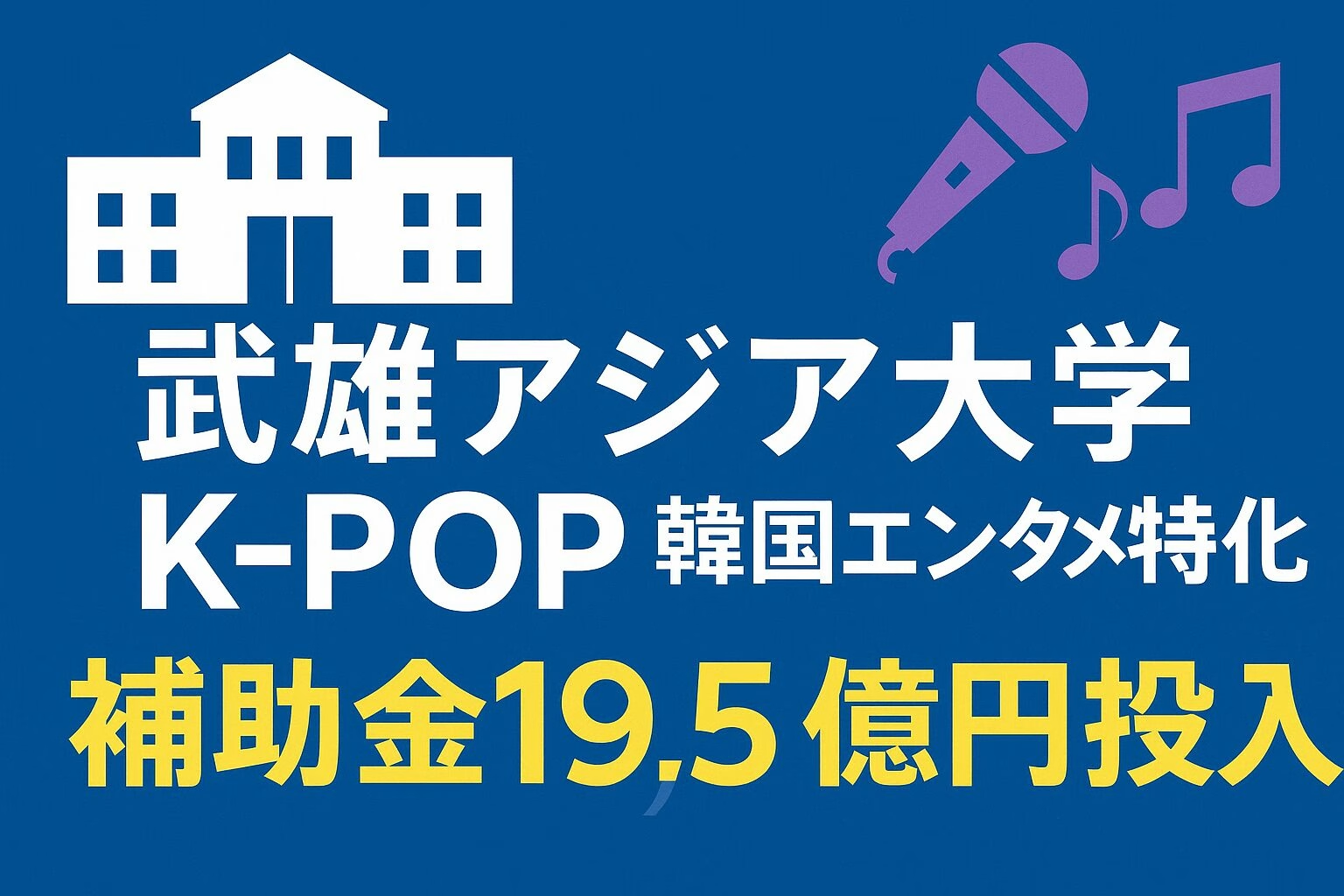

佐賀県武雄市で新設が計画される「武雄アジア大学」に、K-POPを含む韓国エンタメ特化学部が設けられる方針が明らかになりました。市は総額19.5億円の補助金を投入する計画で、SNSでは「税金の浪費ではないか」と批判の声が多数を占める一方、地域活性化を期待する意見も見られます。本稿では大学の構想、補助金の内訳、賛否の声、そして課題を整理します。

新人記者ナルカ

新人記者ナルカ

武雄アジア大学と韓国エンタメ特化構想

学校法人旭学園は2025年8月29日、文部科学大臣より「武雄アジア大学」の設置認可を取得しました。開学は2026年4月1日を予定しています。新設される「東アジア地域共創学部・東アジア地域共創学科」では、国際的な視野と地域課題解決能力を備えた人材育成を目指し、観光や地域マネジメントに加え、K-POPや韓国ドラマといったコンテンツ産業を学ぶカリキュラムが含まれます(旭学園 基本構想 2024)。

理事長や学長予定者は「地域と学生が共に学ぶ新しい教育環境をつくる」と意欲を示しており、韓国文化を切り口にした学部構想が地域創生の柱の一つに位置付けられています。

市の支援策と補助金総額19.5億円

武雄市は大学誘致を通じた地域活性化を掲げ、設置費約30億円のうち19.5億円を補助金として拠出する方針を明らかにしました。内訳には建設費、用地整備、市周辺のインフラ整備などが含まれます(朝日新聞 2024)。

市議会では「若者流出を食い止める起爆剤」と期待する声がある一方、「特定文化への依存リスク」や「税金投入の妥当性」への懸念も根強く残っています。

他地域の大学誘致と補助金の比較

市区町村による大学誘致に伴う補助金の中央値は約2億円で、大半は5億円以下です。しかし、大都市部では50億円超の補助があった例もあります。

具体例として、岩手県陸前高田市では、空き校舎を活用した陸前高田グローバルキャンパスの運営費として、大学・市がそれぞれ300万円ずつ出資し、合計900万円でスタートしました。

一方、高知県四万十市では誘致計画が頓挫し、自治体が約7億円の返還を求める訴訟を起こす事態にまで発展しており、誘致へのリスク管理が重要であることを示しています。

全国の大学数と新設動向

2024年度には日本で新たに5校の大学が設置され、大学数は815校に達しました。一方で、2025年度には一度796校に達していた大学数が、統合や募集停止の影響で793校に減少しています。

2016年以降では、759校 → 764校 → 768校 → 774校 → 781校 → 788校 → 790校と緩やかに増加してきましたが、大学の新設環境には頭打ちの傾向も見られます。

朝日新聞:入学者わずか3人の大学も 少子化時代の新設大学、大化けする可能性の見極め方

はぐくむ:日本の大学数と、その推移は? 学科数や都道府県別の大学数は今どうなってる?【少子化時代の大学事情】

賛否・中立の三点整理

比較事例と展望

国内では観光やエンタメを柱とした学部は存在しますが、K-POPを正面に据える大学は前例がありません。韓国では既に芸能専門大学や育成機関が確立しており、これをモデルとした形です。地方創生と直結させる点が独自性といえます。

ただし、補助金の持続可能性や教育内容の深度が課題です。国益の観点では、日本の文化産業との調和や地域経済への波及効果をどう確保するかが問われています。

関連記事:下村博文元文部科学相 東京都板橋区の小学校における外国籍児童の急増について言及

よくある質問(FAQ)

Q:武雄アジア大学のK-POP学部はいつ開学するのですか?

A:文部科学省が2025年8月に設置認可を出しており、2026年4月の開学を予定しています。ただし学生募集の進展や施設整備の遅れによっては変更の可能性もあります。

Q:市の補助金19.5億円はどのように使われるのですか?

A:大学建設費、用地整備費、市の周辺インフラ整備などに充てられる計画です。市議会で内訳が説明されていますが、今後の予算審議や監査で見直される可能性があります。

Q:K-POPに特化することへのリスクはありますか?

A:韓国文化に依存しすぎる懸念や、日本文化・地域芸能とのバランスが課題とされています。長期的に教育成果や地域経済への効果が検証される必要があります。

Q:地域経済にはどのような影響が期待されますか?

A:若者の定着や観光誘致などの波及効果が期待されます。ただし実際の効果は開学後の学生数や卒業後の進路によって左右されるため、不確定要素も大きいのが現状です。

まとめ/今後の見通し

武雄アジア大学のK-POP学部構想は、地方都市が直面する人口減少への一つの解答となり得る一方で、税金投入への懸念も大きい取り組みです。2026年の開学までに、文科省の認可の進展、カリキュラム内容の具体化、地域経済への効果検証が注目されます。

引き続き、国・自治体・大学の三者が「教育的価値と地域振興」のバランスをどう取るかが焦点となります。

コメント