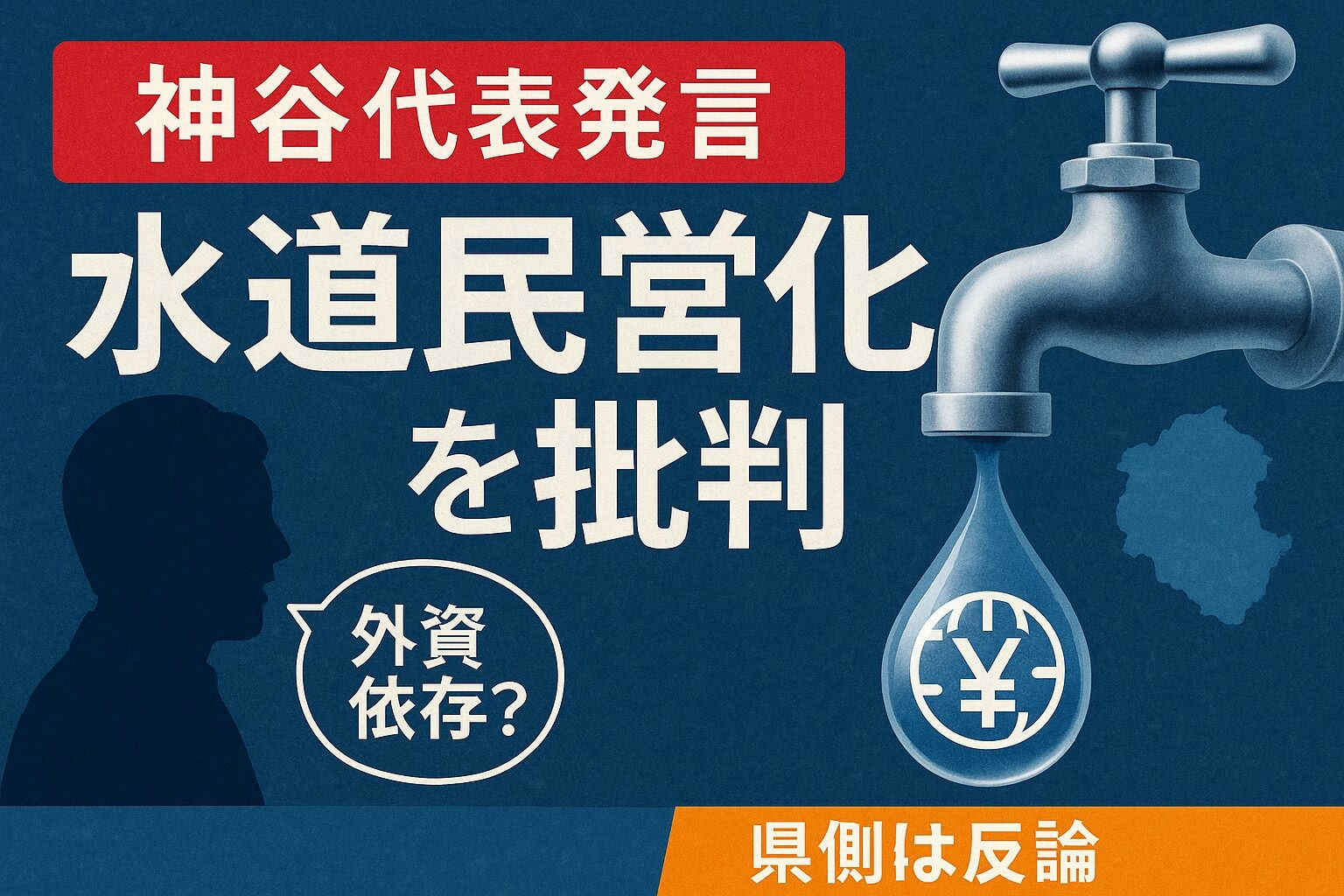

宮城県の水道事業をめぐり、参政党・神谷宗幣代表の「外資依存につながる」との発言が波紋を呼んでいます。県は「事実誤認」と反論し、神谷氏も再び反発。人口減少と老朽化で全国の水道事業が揺れる中、生活インフラをどう守るかという日本全体の課題が浮き彫りとなりました。本記事では、発言と県側の対応、国内外の動きや料金推移を整理し、賛否両論を検証します。(Yahooニュース2025年9月5日)

(投稿日2025年9月6日 更新日2025年9月9日)

新人記者ナルカ

新人記者ナルカ

神谷代表の発言と県側の反論

神谷氏は宮城県知事選の演説で「水道民営化は外資依存につながる危険がある」と発言しました。一方、宮城県は「事実誤認」と抗議。県が導入したのは完全民営化ではなく、公共性を維持したまま運営の一部を民間委託する「みやぎ型管理運営方式」でした(宮城県公式 水道事業資料 2021年)。神谷氏は「誤った情報とは言えない」と再反論し、知事選の争点として注目されています(朝日新聞 2025年9月)。

水道民営化をめぐる国内の動き

宮城県が2021年に導入した「みやぎ型管理運営方式」は、日本初の広域水道事業への官民連携(PFI/PPP)方式です。背景には人口減少と施設老朽化があります。厚労省「水道事業の現状」(2023年)によると、全国の水道管の約16%が法定耐用年数を超えており、更新投資の必要性が高まっています(厚生労働省 水道行政 2023年)。大阪市や浜松市でも同様の民間活用が議論されましたが、市民合意を得られず断念した経緯があります。

国内水道料金の推移

総務省「家計調査」(2023年)によれば、全国の水道料金(上下水道を含む)は過去10年間で平均約12%上昇しました。背景には人口減少による収入減、施設更新費用の増大があります。例えば2013年の平均水道料金は月額3,250円でしたが、2023年には3,640円に上昇しています。宮城県でも料金の抑制努力が行われていますが、将来的な値上げ懸念は根強く残っています。

海外事例:フランスの水道再公営化

海外では「再公営化」の動きも見られます。フランス・パリ市は1985年から水道を民間事業者(ヴェオリア、スエズ)に委託していましたが、料金の上昇や契約の不透明さが批判され、2010年に市が再び直営化しました。その結果、契約透明性が改善され、料金も平均8%引き下げられました(パリ市議会報告 2011年)。この事例は「公共性の確保」を理由に再公営化を選んだ典型例とされ、日本の議論にも示唆を与えています。

(日経BP)

地域・生活への影響

神谷宗幣氏は、「生活インフラを外資に任せたり、移民受け入れを進めようとしたら、首長は続けられない」という意図で政策を刺激的に提起しました(中略)。

これに対し、宮城県側は県公式記者会見で、新方式の上下水道管理を「所有権は県にあり、安全管理は徹底して続けていく」と説明し、住民の安心を担保する姿勢を強調しました。(宮城県公式ウェブサイト)

また、村井嘉浩知事は「外国人受け入れに対する拒絶を煽るべきではない」と述べ、共生社会の構築を推進する立場を明確にしています。(朝日新聞2025年7月9日)

賛否・中立の三点整理

賛成(推進派の見方)

宮城県公式(2025年7月17日)によれば、「みやぎ型管理運営方式」を導入することで、監視体制の集約、省エネ設備の導入、薬品費の削減などにより、20年間で約1割のコストカットに成功し、結果的に水道料金の引き下げにつながったと説明されています。この実績は、「住民負担を抑えつつ安定運営を図るモデル」として一定の支持を得ています。

反対意見

市民団体や専門家からは「民間委託によって利益優先となり、長期的に水道料金が上昇する懸念がある」との指摘があります(浜松市の水道民営化を考える市民ネットワーク)。また、フランスの再公営化事例を引き合いに「公共性が損なわれるリスク」を訴える声もあります。SNS上では「外資依存」という表現に共鳴し、「地域の水資源が国際市場に組み込まれるのではないか」との不安が拡散しました。

中立・調整的立場

公明党宮城県議会のブログ(2025年7月27日)は、神谷代表の「水道を外資に売却」という発言を「事実誤認」として県が謝罪と訂正を求めた経緯を紹介。この内容は、制度運営の誤解に対する冷静な説明・透明性確保の必要性を示すものとして、記事に中立的なバランスを加えます。

FAQ:よくある質問

Q:宮城県の水道事業は完全民営化なの?

A:いいえ。導入されたのは「みやぎ型管理運営方式」で、所有権や安全管理は県が持ち、運営の一部を民間委託する仕組みです。

Q:水道料金は今後どうなるの?

A:宮城県はコスト削減で20年間の料金安定を目指していますが、人口減少や老朽化で長期的な上昇リスクは否定できません。

Q:海外では水道事業はどう運営されている?

A:フランス・パリ市では一度民間委託した水道を再び直営化しました。理由は料金上昇や契約の不透明さでした。各国の事例は「民営化万能ではない」ことを示しています。

まとめと今後の課題

神谷宗幣代表の「外資依存」批判は宮城県知事選の重要な争点となりました。県側は「事実誤認」と反論し、論争は続いています。国内では人口減少と老朽化による料金上昇が進み、海外ではフランスのように「再公営化」を選ぶ例もあります。今後は民間活用の是非にとどまらず、財政と公共性の両立を図る制度設計と国民合意形成が求められます。

コメント